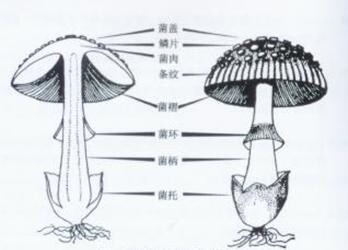

为了便于大家认识各种蘑菇的形态,现将蘑菇各主要部位的名称图解如下:

注:人们平时食用的蘑菇叫做子实体或菌体,蘑菇等担子菌的子实体又称担子体;菌类能产生单细胞(偶多细胞)的繁殖体,称为孢子,其具有繁殖功能,相当于高等植物的种子。

1.致命鹅膏(致命白毒伞)(剧毒)

形态:菌体幼时卵形,后菌盖展开成伞状,白色。菌盖直径4—7cm,凸镜形至平展形,白色,但中部奶油色。菌肉白色。菌褶白色至近白色,较密。菌柄长7—9cm,粗0.5—1cm,近圆柱形或略向上收细,白至近白色,基部膨大,近球形。菌环生于菌柄顶部或近顶部,薄,膜质,白色,不活动或在菌盖张开时从菌柄撕离。菌托薄,膜质,内外表面白色。

生境与习性:常在黧蒴树Castanopsis fissa的树荫下群生或散生,为菌根菌,大量发生于广东春季温暖多雨的三、四月,五至七月也有少量出现。

毒性:剧毒,一个约50g(一两)的致命白毒伞所含毒素量足以毒死一个50公斤的成年人;其毒素主要为毒伞肽和毒肽类,在新鲜的蘑菇中其毒素含量甚高。这些毒素对人体肝、肾、血管内壁细胞及中枢神经系统的损害极为严重,致使人体内各功能衰竭而死亡,死亡率高达95%以上。

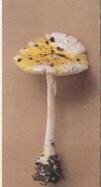

2.小托柄鹅膏

形态:菌盖宽1.8—5.5cm,初半球形,后平展,有时平展而中部微凹,灰色,中央灰黄带褐色,被灰色至粉黄色粉末状鳞片,边缘延伸而有条纹。菌肉白色,无味道。菌褶白色,有时白带微黄色,离生或弯生,不等长,有少数分叉和不明显横脉。菌柄长2.5—7cm,近柄顶处粗2—7mm,中生,圆柱形,被粉末。无菌环。菌托灰白色,不脱落,被粉末。孢子卵圆形至近球形,6.4—8×4.7—6.4µm,光滑,无色,非淀粉质,内含1个中生大油球。

生境与习性:夏秋季散生或群生于针叶林或针阔混交林地上。

毒性:毒菌。据报道,有人采食后引起中毒。

3.格纹鹅膏

形态:担子果小型至中等,有的大型。菌盖直径4—10(12)cm,初期近半球形,后扁平至平展,浅灰色、褐灰色至浅褐色,中部色较深,具辐射状隐生纤丝花纹;菌幕残余锥状、疣状、颗粒状至絮状;菌盖边缘平滑无沟纹。菌肉白色,不变色。菌褶离生至近离生,白色,较密,不等长。菌柄长5—10cm,直径0.6—1.5cm,近圆柱形或向上稍变细,白色至污白色,内部实心至松软,白色,不变色;基部膨大呈近球状、陀螺状至梭形,直径1—2.5(3)cm。有菌环,上位至近顶生,有时近中生,薄,膜质,上表面白色、浅灰色至灰色,下表面浅灰色至灰色,有时浅褐色。担孢子7.0—9.0×5.5—7.0µm,宽椭圆形至椭圆形,稀近球形或球形,淀粉质,无色,光滑,薄壁;侧生小尖细小。

生境与习性:夏秋季于针叶、阔叶林中散生或群生。

毒性:格纹鹅膏在有些地区的市场上被作为食用菌出售,但它含有微量鹅膏肽类毒素(陈作红等,2003)。

4.灰花纹鹅膏(剧毒)

形态:担子果小型至中等。菌盖直径3—6cm,幼时钟形至半球形,成熟时扁平,深灰色、鼻烟褐色、暗褐色至近黑色,中部色较深,具深色纤丝状隐花纹或斑纹,光滑或偶有白色破布状菌幕残片;边缘平滑无沟纹,一般无菌环残片。菌肉白色,较薄。菌褶离生,白色,较密,短菌褶近菌柄端渐变狭。菌柄长8—13cm,直径0.5—2cm,近圆柱形或向上稍变细,白色至浅灰色,常被浅褐色细小鳞片;内部实心至松软,白色,不变色;基部近球形,直径1—3cm。菌环顶生至近顶生,灰色,膜质。菌柄基部菌幕残余(菌托)浅杯状,游离托檐高达3—8mm,厚0.5—2mm,外表面白色至污白色,内表面白色。担孢子8.0—10.0×7.0—9.5µm,球形至近球形,稀宽椭圆形,淀粉质,无色,光滑,薄壁;侧生小尖长约1µm。

生境与习性:夏秋季生于针阔混交林或阔叶林地上。

毒性:剧毒,在我国湖南、江西因误食此菌曾发生多起多人死亡的恶性中毒事件(张志光、周素荣等,1997;黄亮等,2002)。

5.灰疣鹅膏

形态:担子果中等至大型。菌盖直径(5)7—15cm,扁平至平展,浅灰色,有时污白色,其上的菌幕残余疣状至锥状,浅灰色至灰色,顶端多呈白色;边缘常有絮状物,平滑无棱纹。菌肉白色,不变色,无特殊气味。菌褶离生至近离生,白色,较密。菌柄长6—15cm,直径0.7—3cm,近圆柱形,污白色至浅灰色,被有纤丝状至絮状浅灰色至灰色鳞片;内部实心,白色,不变色,无特殊气味;基部膨大,腹鼓状至梭形,直径1.5—4(5)cm,有短假根,在膨大基部的上半部和菌柄下部常被有灰色至近白色的絮状至疣状的鳞片或菌幕残余。菌环膜质,易破碎消失。担孢子8.0—11.0×5.5—7.0µm,多为椭圆形,偶尔宽椭圆形或长椭圆形,淀粉质,无色透明,光滑,薄壁;侧生小尖细小。

生境与习性:夏秋季生于针叶林、针阔混交林或阔叶林地上。

毒性:微毒。灰疣鹅膏含有微量鹅膏肽类毒素(陈作红等,2003)

6.异味鹅膏

形态:担子果小型至中等,常有刺鼻气味。菌盖直径(3)5—8cm,幼时近半球形,后期扁平至平展,有的中央稍下陷,白色,有的中央米色;边缘常悬垂有絮状物,平滑无棱纹。菌肉白色。菌褶浅黄色,离生,密集。菌柄长6—13cm,直径0.5—1.5cm,近圆柱形,白色,被白色细小鳞片;内部实心至松软,白色,不变色;基部膨大,近球形,直径1.5—4cm。菌环上位至近顶生,白色,膜质,宿存或在菌盖伸展中常撕破而悬垂于菌盖边缘或破碎消失。担孢子7.5—9.5×5.0—6.5μm,宽椭圆形至椭圆形,无色透明,光滑,薄壁。

生境与习性:夏秋季生于针阔混交林或常绿阔叶林地上。

毒性:有毒。2003年夏天,在四川德阳有人曾误食此菌而中毒。

7.欧氏鹅膏

形态:担子果小型至中等。菌盖直径3—6(8)cm,初半球形,后期扁平至平展,形状规则,成熟后边缘常翻起,白色,中央有时米黄色,菌盖边缘平滑无棱纹。菌肉白色,不变色。菌褶白色,老时米色至浅黄色,离生,稠密。菌柄长5—7(9)cm,直径0.5—1(1.5)cm,近圆柱形或向上稍变细,白色,光滑或被白色纤毛状或反卷鳞片;内部实心至松软,白色,不变色;基部近球形至白萝卜状,直径1-2cm。菌环上位,白色,膜质,上表面有辐射状细沟纹。菌柄基部菌幕残余(菌托)浅杯状,薄,两面白色;担孢子8.0—10.5×6.0—8.0μm,椭圆形,有的宽椭圆形,无色,光滑,薄壁。

生境与习性:夏秋季生于阔叶林、针阔混交林或针叶林地上。

毒性:有毒。实验证明本菌含有毒素(陈作红等,2003)。

8.假褐云斑鹅膏

形态:担子果中等至稍大。菌盖直径4—12cm,幼时半球形,后渐扁平或近扁平,褐灰色,中部色深,似有隐生纤毛及形成花纹,光滑,梢粘,有时表面附有菌托碎片,边缘平滑无条棱,常附有白色絮状菌幕残物。菌肉白色,中部梢厚。菌褶纯白色。菌柄常有纤毛状鳞片后有白色絮状物,基部膨大向下稍延伸呈根状,内部实心。菌环白色,膜质,生菌柄之上部。菌托白色,苞状或袋状,有时边缘破碎。孢子卵圆形至宽椭圆形,7.5—9×4—6µm,糊性反应。

生境与习性:夏秋季生针林或阔叶林中地上。

毒性:记载有毒。本菌的外形、色泽与隐花青鹅膏Amanita manginiana W.F.Chiu相似。属树木外生菌根菌。

9.黄盖鹅膏白色变种(剧毒)

形态:担子果小型至中等,偶大型。菌盖直径(2)3—6(10)cm,初期近钟形至扁半球形,后扁平至平展,有时边缘稍翻卷,白色,有时中央米黄色至很淡的浅黄色,稍粘,光滑,通常无菌幕残余;菌盖边缘平滑无沟纹或有~时有辐射状细小沟纹,无絮状悬垂物。菌肉白色,不变色。菌褶白色,离生,稠密;短菌褶近菌柄端渐窄。菌柄长4—12(15)cm,直径0.3—1(—1.5)cm,近圆柱形或向上稍变细,白色至浅黄色,常被纤毛状或反卷的浅黄色鳞片;内部实心至松软,白色,不变色;基部近球形,直径1—2(2.5)cm。菌环近顶生至上位,白色,膜质,宿存或有时破碎消失。菌幕残余(菌托)浅杯状,游离托檐高达2cm,厚达2mm,两面白色至污白色;担孢子6.5—9.5×6.0—8.0(—10.0)µm,球形至近球形,有时宽椭圆形,淀粉质,无色,光滑,薄壁;小尖侧生、细小。

生境与习性:夏秋季生于阔叶林、针阔混交林或针叶林地上。

毒性:剧毒,是目前我国已知毒性最大的4种剧毒鹅膏之一(陈作红等,2003)。

10.锥鳞白鹅膏菌

形态:担子果中等至大型。菌盖直径7—15(20)cm,白色,幼时近半球形,边缘稍内卷,后期扁平至平展,有时边缘上翘,菌幕残余圆锥状至角锥状,白色,高1—3mm,基部宽1—3mm,至菌盖边缘渐变小;边缘常悬垂有絮状物,平滑无沟纹。菌肉白色,稍厚。菌褶离生至近离生,白色至米色;短菌褶近菌柄端渐窄。菌柄长10—20cm,直径1.5—3cm,近圆柱形或向上稍变细,白色,被白色絮状至粉末状鳞片,后者排列成蛇皮状;内部实心,白色,不变色;基部膨大,腹鼓状至卵形,直径3—4cm,在其上半部被有白色疣状至颗粒状的菌幕残余,排列成环带状。菌环白色,膜质,上表面有辐射状细沟纹,下表面有疣状至锥状小凸起,在菌盖伸展中菌环常撕破而悬垂于菌盖边缘或破碎消失,偶宿存。担孢子8.0—10.0×6.0—7.5µm,宽椭圆形至椭圆形,稀近球形或长椭圆形,淀粉质,无色透明,光滑,薄壁;侧生小尖细小。

生境与习性:夏秋季生于针叶林或针阔混交林中地上。它可能与松属Pinus和壳斗科植物形成外生菌根。

毒性:锥鳞白鹅膏含有微量鹅膏肽类毒素(陈作红等,2003)。

以上10种是较为常见的毒蘑菇。对于部分蘑菇,专家都要通过专业仪器才能确定是否含有毒素,所以普通市民而言是很难通过肉眼判断野生蘑菇是否含毒。最后建议市民真爱生命,不采食野生蘑菇。